第十二話「希望の翼」

〈モビィ・ディック〉はVARS基地に戻ると、その巨体を横たえていた。

この巨大な飛行戦艦は、移動する基地であり、同時にバーンガーンとサポートメカニックのメンテナンスベースでもある。

その調整ドックに、玩具サイズに戻ったバーンは横たわっていた。

「スペリオン、ありがとう。助かった」

修理中のバーンはその瞳だけを光らせて、傍らに立つスペリオンに話しかけた。

戦闘で受けたダメージはバーンガーンの外装を貫き、バーンの身体にも甚大なダメージを及ぼしていた。巨大化を解除してもそのダメージはVARSボディに残される。物質の肉体を得た、それは代償であった。

「くたばったかと思ったが……しぶといな」

スペリオンはバーンの瞳をじっと覗き込んだ。旧友のふたりだが、このようにマテリアルな身体を持って語り合うのははじめてのことだった。

「来てくれると思っていたよ」

「甘ったれンなよ」

スペリオンは肩をすくめた。これもまた、未体験の行動だった。彼らは瞬兵と洋という人間と触れあうことで、言葉とボディランゲージで語り合うことを覚えつつあった。

「教えてくれないか? あの時…私が瞬兵を助けようとした時、ギルディオン、いやスペリオンも同時に洋に落ちてきたのか?」

「……あぁ」

スペリオンは少し考え込んでゆっくりと話し出した。彼は口調は荒っぽいが、本来は思慮深い聖勇者である。

「オレはセルツ・バッハに憑依され、ヤツによって操られていた……そして、セルツは洋の中の絶望を見いだし、みずからを絶望の環(デスピアリング)に変化させると、オレから洋に依り代を変えたんだ」

「そういうことだったか」

「お前達の会っていたギルティは、洋の中の絶望をセルツが増幅させた人格だと思ってくれていい」

普段は口数の少ないスペリオンが、ゆっくりと言葉を紡いだ。その一言一言に、悔しさがにじんでいた。

「スペリオン…」

「だが、その時、見えたんだよ。心を奪われた洋の中に残っていたものが」

スペリオンは我知らず微笑んでいた。

「希望、か」

それはスペリオンが司る感情だった。

それがセルツに支配されたスペリオンに力を与えてくれたのだ。

「ああ。オレは洋の希望を守ると決めた。そうすることが、唯一の光だと信じられたからな」

「信じていたよ、スペリオン。お前が希望を捨てるはずはない……だから、戻ってきてくれると思えた」

バーンの言葉は優しく、旧友への信頼に満ちていた。

「それよりも、気づいたか、バーン?」

「……カルラ、か?」

「ああ、間違いない」

スペリオンは腕を組み、ゆっくり顔を上げた。

「……あれは聖勇者……ステラだ」

* * *

海浜小学校の教室は、戻ってきた洋のことで持ちきりだった。

なにしろクラス一の美少年で、海浜ドームの事故に巻き込まれた唯一の被害者なのである。誰もが洋のことを案じていた。

「だけど、お前もついてないよな、洋。退院したばっかりなのに音楽会なんてさ」

身体の大きなガキ大将タイプのクラスメート、大地が笑いながらそう言った。音楽なんて大の苦手、カラオケだって行きたくない、というタイプだ。

「テストよりずっといいよ。それに、音楽会ってキライじゃないぜ」

洋はふふ、と余裕の笑みを見せた。数人の女子から、感嘆のため息が漏れる。瞬兵を含めて、子ども子どもしたクラスメートたちとはまったく違う、優雅さすら漂う落ち着きぶりだ。

「だいたい、今日の主役は大地じゃないだろ?」

「ま、そりゃそうなんだけどさ……」

大地は苦笑いをした。それでも、苦手なものは苦手なのだ。この少年、音楽やリズムと名が付くものに関わると、背筋にジンマシンのようなものが走るのである。

瞬兵は微笑んで、すぐ側の菜々子に水を向けた。歌の上手さに定評がある菜々子はソロパートを担当することになっているのだ。

「今日の主役は、ナナコだもんね」

だが、菜々子の返事はなかった。

いてしかるべき隣の席に、幼なじみの姿はない。

(まさか……)

瞬兵の胸を、暗いものがよぎった。

* * *

(ワタシって“やな子”だ……)

屋上から運動場を眺めて、菜々子は行き場のない自分の気持ちを持て余していた。

洋がVARS USAに収容された時、愛美からも、瞬兵からもギルティが本当の洋の姿でないことは、聞かされていた。

悪のウチュージンに、センノーされていたのだ。

被害者も被害者、大被害者である。

でも。

それをすんなり受け入れて、「そうだよね、ヒロもたいへんだったのよね~」と言えるほどには、相羽菜々子の心の傷は浅いものではなかった。

あそこでギルティを名乗って、菜々子を嘲笑した洋の意識は、どこかで洋の深く、昏い部分と繋がっているのだ、と感じてもいた。

わかっている。

もう菜々子だって小学六年生だ。

人には表にできない心というものがある。醜くて、誰にも見せたくない、イヤな部分。

そういうことは、わかっている。

自分の中にあるドス黒い気持ちも、他人の中にある黒い泥も。

ギルティ、と名乗ったウチュージンが見せたのは、洋のそんな真っ黒い側面だったのだろう。

それも、わかっている。

わかっているけれど、許せない。

こんな気持ちは初めてだった。今までは、トモダチとどんなケンカをしても、事情がわかれば、許すことができていたのだ。

それができない。

どろり、とした憎しみが、菜々子の中に深くある。

階下から、静かな音楽が聞こえてくる。

音楽祭が始まっているのだ。

行かなくてはいけないのは、わかっている。

でも、どうしても菜々子は、足をそちらに向けることができなかった。

誰とも会いたくなかった。

「ナナコ」

「!」

声がして、振り返ったその先に誰がいるのかは、わかっていた。

幼なじみの、芹沢瞬兵だ。

「探したよ」

息が切れていた。きっと学校中を探してくれたのだろう。

「ナルちゃんやトモヨちゃんも探してる」

「……うん。ごめん」

そうだな、と思う。

そうするのが当然だ。

菜々子のトモダチはみんないい子ばかりで、心から彼女を案じていてくれる。そのありがたみがわからないほど、菜々子は子どもではない。

でも。

「ヒロといるのは……いや?」

瞬兵がそう聞くのは、当然なのだ。

少し黙って。

「今、ヒロに会ったら、きっとひどいこと言っちゃうよ」

瞬兵は肯定も否定もしなかった。

ただ、小さくうなずいて、共感の意を示した。

どこまでも、優しい少年なのだ。

「それにこんなモヤモヤした気持ちのままじゃ……上手く歌えないよ……」

それもまた、菜々子の偽らざる本音だった。

みんなの前で、喉を震わせることができるとは思えない。ソロパートなんてもってのほかだ。

「菜々子」

瞬兵が、言葉を続けようとしたその時だった。

ふたりの上に、黒い影が差した。

「あれは――!?」

* * *

影――ガストは学校を見下ろしていた。

この海浜小学校を中心にバーンガーンが活動していることはわかっていたからだ。

「何だぁ? 今日は地上が、やけに騒がしいな」

地上から聞こえてくる音波の流れは、彼を苛立たせた。調和、旋律、和音、そうしたものは彼の憎悪するところだった。

「聞いてると、頭が痛くなってくる……! 不愉快だ!!」

実体化し、ガストは咆哮を上げた。

その叫びとともに空間が断裂し、ナイトメアの戦闘メカニックが物質化を開始する。

* * *

「あれは――ガスト!?」

菜々子を探していた洋は、渡り廊下でガストの巨影を見上げていた。

ギルティでなくなったとはいえ、その時の記憶が失われたわけではない。ガストがいかに醜悪で残忍な怪物かは、いやというほど知っていた。およそ平和な学園に侵入させてよい相手ではない。

「ヒロ!」

瞬兵が走ってきた。

思いはきっと同じのはずだ。

洋はそんな瞬兵を頼もしく思った。

「バーンはまだ修理中だろ? オレが、スペリオンで出る」

刹那。

瞬兵の背後にいた菜々子と洋の目があった。

わかっている。

自分がどのように菜々子から認識されているか。

セルツに操られていたとはいえ、ギルティとして為したことは、洋の中では自分の体験だ。その時に吐き出した心が、どこから来たものかもわかっている。その絶望の深さから救い出してくれたのは、瞬兵とスペリオンのおかげだ。

だからこそ。

だからこそだ。

「瞬兵、相羽を……みんなを頼むぞ!」

走り出した。

「VARS USA! ロンロン! こっちのモニタリング、してるんでしょ!?」

洋は、聞こえているであろう相手に声をかけた。

『やっだぁ♪ ヒロ気づいてたのね~♪』

わずかなノイズまじりに、ハスキーな女性の声が答える。VARS USAで彼とスペリオンを収容し治療していた科学者、ロンロンだ。

「もちろん、最初からね。仕込んだのはGPSだけじゃないでしょ?」

『やっだぁ~! 察しのいいボーイは、お姉さんキライじゃないZo!』

「じゃあ、アレも、スタンバイできてるよね?」

『ふふふ……オフコース! いつでもどうぞ!』

「ありがとう…ロンロン」

洋は静かに礼を言い、一度目を伏せると、ナイトメアの軍勢を真っ向からにらみ据えた。

「スペリオン! 行くぞ!」

「あぁ、行こう! ヒロ!」

洋の呼びかけにスペリオンが答える。

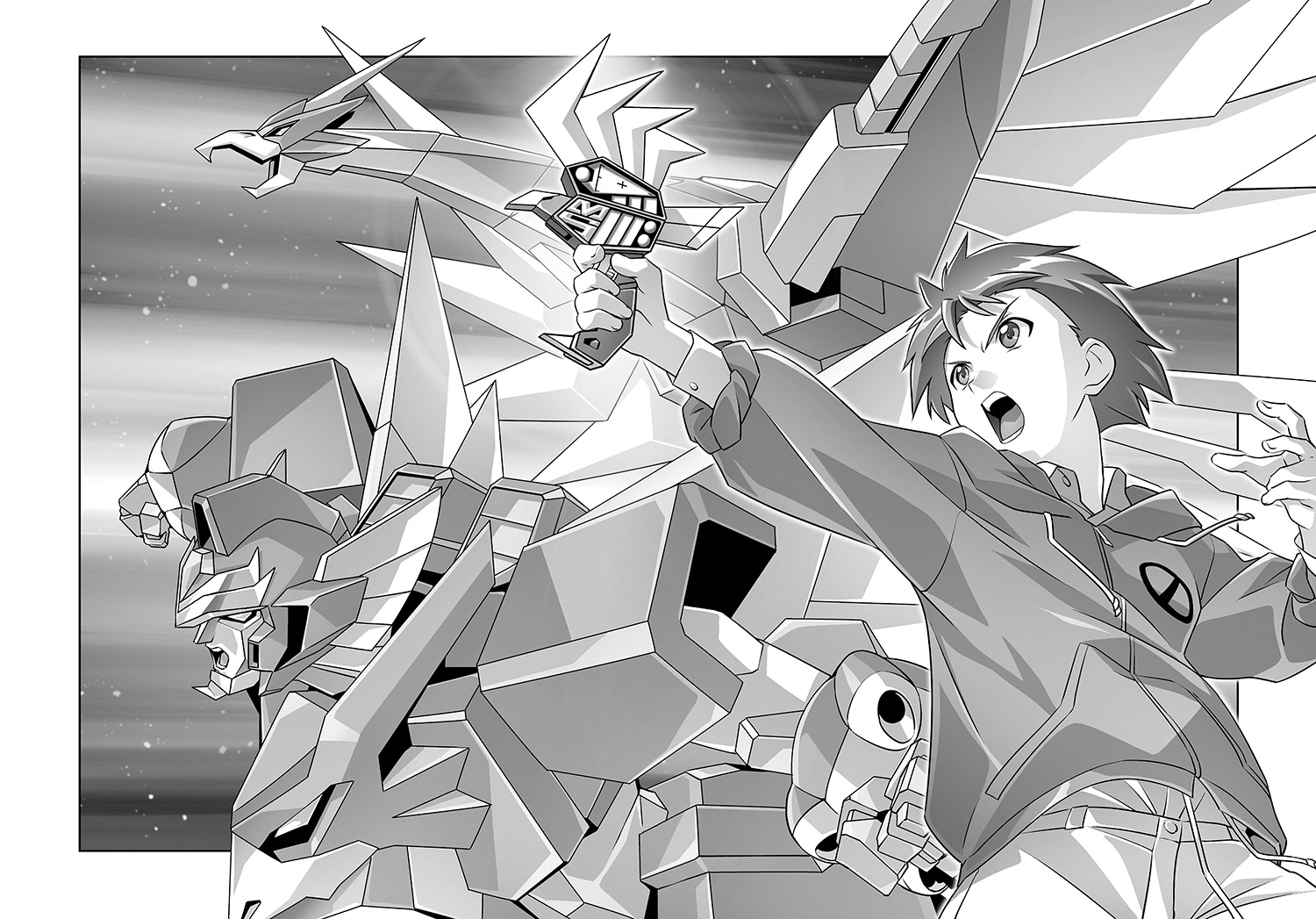

「マッハトリガー!」

洋の叫びと共に紅い光が周囲を包み、洋の眼前に拳銃型コントローラー<マッハトリガー>が現れた。

キャッチしたマッハトリガーの引き金を引くと、側面の画面が開き、コマンド入力待機状態へと変わる。

「ファイヤーチャーーッジ!」

ヒロの声を認識し、マッハトリガーのモニター画面に「SPERION」の表示が出現し、その先端から太陽目がけ火の玉が射出される。

「マッハスペリオン!!」

その叫びに答え、太陽から飛来するのは紅蓮の炎を纏った火の鳥だ。

これこそが、バーンガーンのガーンダッシャーに相当する、スペリオンの合体メカ、マッハフェニックスである。

マッハフェニックスはヒロの眼前に飛来すると、全身を包む炎を消し去り、紅に輝く鋼鉄の巨鳥へと変ずる。

それだけではない。

見る間に巨大化していくスペリオンは洋を内部に取り込むや否や、マッハフェニックスと合体していくではないか。

「鳳凰合体! マッハスペリオン!!」

そう、これこそが希望の勇者、マッハスペリオンだ。

その姿は、紅く、どこまでも煌めいている。

マッハスペリオンは小学校を守る楯のように、ガストとその軍勢の前に立ちふさがった。

* * *

ガストは、マッハスペリオンの勇姿を見て、長い爬虫類のような舌をチロチロ出して、グフッ、ぐふっとうめくような、笑うような声をあげた。その美しさ、その優雅さこそが、彼のもっとも憎悪するものだった。

「……だ、誰だ、てめェ!? ……ギルティ……ギルディオン? じゃねぇ…よな? ギヘヘ」

「希望の勇者……」

マッハスペリオンの瞳は、怒りに熱く燃えていた。その一瞥ですら、ギラリという音がするかのように鋭利だった。

「希望の勇者……ぐふっ……だとぉ……?」

「そうだ。醜悪の化身、ガストよ。オレにやられる覚悟はできたか?」

手にした一対の銃〈マッハショット〉を構えるマッハスペリオン。ガストはその姿すら忌々しいとばかりに腕を振り、〈カリスト〉隊に攻撃を命じた。

「遅い! 止まって見えるぞ!」

黄金の翼を輝かせ、蒼穹を切り裂いてマッハスペリオンが超音速の飛翔を見せる。

殺到するビームをことごとく回避し、ミサイルを振り切り、正確無比の銃撃で次々と〈カリスト〉を破壊していく。

その有様はまるで、花火大会のように街を彩った。

避難していた子どもたちは、自分たちが戦場にいることも忘れて、その美しさに見とれていた。引率の先生たちですらそうだった。

バーンガーンの強さが、たくましく、勇敢さに溢れているなら、マッハスペリオンのそれは希望の輝き、流麗なる美の化身だった。紅と金の機体が飛翔するところ、悪の居場所はどこにもなく、紅蓮の炎が聖勇者の装甲を輝かせた。

「忌々しいんだよ、貴様は!」

ガストは瘴気の塊を次々と投げつけるが、マッハスペリオンは手にしたマッハショットの一丁をサーベルに持ち代えると、瘴気のことごとくを切り裂いて見せた。

ただ切り裂いただけではない。サーベルの等身にまといついた聖なる炎は、瘴気を浄化し、眼下の都市を守ってのけたのである。

「とどめだ!」

〈カリスト〉隊のことごとくをたたき落としたマッハスペリオンは、その勢いを駆ってガストへと迫る。

その時だ。

「ようやく見つけたわ」

横合いから放たれた光弾が、マッハスペリオンの装甲を打った。

「!? まだ〈カリスト〉が……!?」

その一機の〈カリスト〉は、これまでの機体とは明らかに動きが違った。鋭く、鋭利で、憎悪そのものを研ぎ澄ましたような凄絶な意志があった。

「あれは……カルラ!」

マッハスペリオンの中で、洋はカルラの気配を感じていた。

グランダークの居城で幾度も言葉を交わした相手である。ふたりには、ある種の共感のようなものがあった。

「なんだ、カルラ、ジャマすんなよ。てめェは?」

ガストはとぐろに巻いていた首を後ろに向けて、カルラにくぎを刺した。

が、そのような言葉に耳を貸すカルラではない。〈カリスト〉のビーム砲による的確な予測射撃で、マッハスペリオンを追い込んでいく。

「マッハスペリオン! あれはカルラだ! だとしたら……!」

「わかっている、洋!」

マッハスペリオンはみずからのうちに眠る、聖勇者だけが知る特殊な時空間共振通信システムを起動した。時空の振動そのものを用いた通信で、ナイトメアの通信阻害にも打ち消されることのないものだ。カルラが聖勇者であるならば、その声が聞こえるはずだ。

はたして。

「私は、カルラ! 偉大なるグランダーク様に作られし、セルツ・バッハ様の娘だ!」

返ってきたのは、怒りに燃えたカルラの言葉だった。

(やはりか……!)

だが、その言葉だけで今のスペリオンには十分だった。聖勇者の通信に答える者、それは同じ聖勇者しかいない。

「どうする、洋?」

「仕方がない。今は彼女を止めよう」

さらに加速するマッハスペリオン。

「だが……まずは!」

「!?」

マッハスペリオンが狙ったのはカルラではなく、ガストだった、左腕に収束した炎の楯、ファイヤーウィングが、ガストを瘴気ごと両断する。

「ガッ! あぁーーーーっ!! なんでぇ~! お、おぼえてヤガレ!!」

月並みな捨て台詞とともに、ガストの姿が虚空へと消える。

聖勇者同士の戦いの中で、醜悪のナイトメアは道化を演じるしかできなかった。

「もっとだ! もっと加速するんだ、マッハスペリオン!」

「わかっている……カルラに……いや、ステラに追いついてみせる!」

マッハスペリオンの黄金の翼が輝く。

「逃がさんぞ、マッハスペリオン!」

マッハスペリオンとカルラはもつれ合い、螺旋を描いて雲を切り裂き、追いつ追われつのドッグファイトを繰り広げた。ミサイルとビーム、銃撃と斬撃が空を切り裂き、蒼穹を赤く染める。

「このオレに、勝負を挑んだこと……いまは誇っていいぞ」

カリストの手刀を避けて、マッハスペリオンの姿が消えた。瞬時にカリストの後ろを取り、バックパックに銃を突きつける。

「だが、ここからは後悔の、ヒマすらないぜ」

ためらわずマッハスペリオンは手にしたマッハショットを至近距離で連射した。

カリストがスピンし、吹っ飛ぶ。

「手加減などという言葉は知らないのでな……それに、そんなヤワじゃなかろう?」

マッハスペリオンは不敵に笑った。

「……クッ、まだまだ!」

「……カルラ……」

洋はカルラの声に、かつての自分に似たものを感じとっていた。

セルツの力により、自分のネガサイドであるギルティに主人格を乗っ取られていた時の自分だ。

スペリオンによれば、カルラの本当の名は“純真の”ステラ。

聖勇者の中でも特異な固体であり、聖勇者たちの師であり創造者であるアスタルの後継者たるべき宇宙意識体であるという。アスタルとステラは聖勇者たちの中心軸(セントラルアクシス)を構成し、彼らの要となる存在なのだ。

(スペリオンはずっと、カルラがステラだと気がついていた……)

それはそうだろう。スペリオンにとって、カルラ――ステラは大切な存在なのだ。

家族であり、同胞であるもの。気づかないはずがない。気づかないまま、ステラも洋も救えず、悪の化身であるギルディオンとして戦わされていたのだ。スペリオンの慟哭、いかばかりであったろうか。

「スペリオン! カルラの洗脳を解除できないのか!?」

そして洋もまた、カルラを救いたいと感じていた。

優しい少年なのだ。

「ステラへの洗脳は強烈だ……セルツが我々に行なっていた闇意識の増幅とは違う。ステラの人格そのものに強力な刷り込みが行なわれているはずだ。そうでなければ、聖勇者をあそこまで変えられるはずがない」

「助けられないの!?」

「カルラに自分の真の姿を認識させれば……」

「黙れよ! 私はセルツ様の娘だ!」

ふたりの会話に、割り込むようにカルラの思念が走った。

聖勇者の回線(チャンネル)に割り込んできたのだ。それは、カルラが聖勇者としての意識を目ざめさせつつあることを意味する。

が、それは和解ではなかった。

光弾とミサイルが、マッハスペリオンの装甲を叩く。

攻撃の意志は熾烈だった。

「マッハスペリオン!」

「やむを得ん! 今は、街を守ることが先決だ! ファイヤーウィング!」

マッハスペリオンは黄金の翼からプラズマを放ち、流れ弾をかき消し、眼下の学校を守る。

カリストに次の攻撃の間を与えず、マッハショットの波状攻撃。

息をもつかせぬ、紅の連弾。

ファイヤーウィングから展開されたプラズマがカルラの軌道を狭め、そこ目がけてマッハショットの弾丸が集弾する。

「バーニングスパルタン!」

「聖勇者など……ッ!!」

直撃だった。

フラついたカルラは、機体に急制動をかけ、プラズマの捕縛を振り切ると、脱出するコースを取った。

「次は殺す!」

「くそ! ステラ!」

洋は追おうか、と一瞬考えたが、深追いをして瞬兵や学校が狙われたら、と考え、その発想を振り切った。それに、ここでカルラを殺してしまったら元も子もない。

今は、大切なものを守れたことで満足すべき時だった。

* * *

菜々子は、その戦いの一部始終を見上げていた。

あの紅いロボットに乗って戦っているのが、誰なのかもわかっていた。

そう、戦ってくれていたのだ。自分たちの代わりに、命を賭けて。

「ナナコ……!」

駆け寄ってきたのは、瞬兵だった。

「シュンペイ!」

「間に合ったね! 音楽会」

菜々子は苦笑いをした。

学校には何の被害もなかったが、周囲の大人たちは大混乱だ。当然、歌うことなどできないだろう。少なくとも、延期は確定だ。

「ヒロ……」

菜々子の視界の向こうで、ヒロがこちらに向かい歩いてきていた。

マッハスペリオンの姿はもうない。菜々子は知らないことだが、VARSへと戻っているのだ。

「ごめん。せっかくの音楽会だったのに」

体育館は無事だったが、校庭にはカルラとマッハスペリオンの戦闘の痕が残っていた。

「ううん……いいの。どっちにしろ、歌える状態じゃなかったし……」

「ナナコ……?」

菜々子はじっと洋のことを見た。

「私……まだ、ヒロのこと完全に許せてないの」

「…………うん」

それは、正直な告白だった。

ある意味では、許すことよりもよほどに、勇気の要る告白だった。

自分の心の中にある闇を吐き出すことだから。

「でもね……ヒロが勇者になって、もう悪いことしないって、約束してくれたら……許す…許せると思う」

「ナナコ……! ありがとう」

「約束……してくれるよね?」

「……ああ」

洋はうなずいた。

はっきりと、そして強く。

それは彼の勇者としての決意だった。

「ねえ、ナナコ」

瞬兵は満面の笑顔を作って、ふたりの手を握った。

ふたりが仲良くしてくれることが、瞬兵にとって何よりの喜びであったからだ。

「ナナコ、歌うはずだったあの歌、歌ってよ。ねっ?」

瞬兵は微笑んだ。

「ここで……!?」

「うん、今なら歌えるんじゃない?」

いつの間にか集まってきていた大地や友貴、知世など音楽会の演奏メンバーも一緒にうなずく。

いつでも演奏の準備は出来ている――指揮者役の成予が微笑んだ。

「みんな……わかった。特別に聞かせてあげる。そのかわり、ちゃんと聞きなさいよ!」

「わかってるって!」

すうっ、と息を吸い込んで。

菜々子はゆっくりと歌い始めた。

その瞳は少し潤んで、青い空を見上げて。

その歌声はどこまでも澄み渡って、空へ吸い込まれていった。

* * *

カリストのコクピットで、カルラは原因不明の頭痛に襲われていた。

「なんだ、この痛みは……!?」

(サカシタ・ヒロとスペリオンは私を聖勇者と呼んだ……! その声のせいなのか?)

が、今の頭痛はただ彼女にとって不快なだけであった。

その不快さを振り払うように、飛ぶ。

* * *

VARS本部の人々は、ネットに流されたマッハスペリオンの戦闘動画を見つめていた。

画角にせよピントにせよ、スマートフォンのものではない。軍用グレードのカメラによるものである。こんなことができる人間はひとりしかいなかった。

「ロンロン、アンタさぁ。最初っから洋とスペリオンのこと、野放しにしてたでしょ?」

愛美はそのひとりであるサイズオーバーのコートを着た、赤毛のショートカットがよく似合う女性を睨みつけていた。

「やだなぁ、フリーダムと言ってよ? ラブリービューティ♪ マナミン」

鼻メガネを光らせて、ロンロンは愛美に抱きついた。

ロンロンは愛美の留学時代のガチ友であり、共に超AIシナプスの研究を行ってきた天才科学者である。洋とマッハスペリオンの治療とメンテナンスを遂行したVARS USAの責任者だ。

動画をネットにアップしたのも、こいつに違いない。

「この間のサポートメカに積んでたシナプスがバーンと共鳴しちゃって、予想外の合体をしちゃったのは知ってるでしょ? それなのに、マッハスペリオンを野放しにするようなことをしてくれちゃって……」

「オーノーワタシニホンゴワカリマセ~ン!」

「いつの時代のギャグだ! 待てコラ!」

「でもバーンが出撃できなかったんだから、スペリオンがやるしかなかったのはマナミンだってわかってるでしょ?」

「わかっているがわかるわけにはいかんのだ!」

そんなことを叫んでいると、案の定手元のスマートフォンが鳴り響いた。長介からのものである。

「来ちゃったよ……」

「じゃ、アタシ、ヒロ回収してくるね」

「ちょっとロンロン! 逃げんなぁ~!」

「二人のバックアップと、例のシステムとか、もろもろやっとくねぇ~!」

軽やかな足取りで本部から飛び出していくロンロン。

社会人としても会社人としてもおよそ常識の存在しない友人であったが、愛美たちだけでは聖勇者二体のメンテナンスの手が及ばないことは事実であり、スペリオンの専任担当を置いたほうが効率がいいのもまた事実である。少なくとも愛美の知人で、彼女ほど信頼できる相手は他にいなかった。

後のことはロンロンに託し、愛美はC-Naに赴くことにした。

これも大人の責任だ。

* * *

椎名長介には椎名長介の悩みがある。

愛美室長がどう思っているかわからないが、企業というのは株主の利益のため、引いては従業員の利益のために存在する。利益を追求しない企業というのは、それはそれで文字通りの犯罪だ。株主から預かった金を大きくしようとしないのは、契約に反している。

そして、会社が経済を回し続けるから社会は維持されている。経済というのは巨大な生き物だ。血を巡らせ続けなければ壊死してしまう。経済が壊死すれば、困るのは民衆だ。

「聖勇者というのは、あと何人いるんだ?」

入って来た愛美に、長介はそう切り出した。

長い挨拶や腹の探り合いには意味がない――時は金なり、だ。

「……わかりません。スペリオンについては、報告書で記した通りです」

「敵に操られていた〈ギルディオン〉と名乗るロボットだね? で、そいつをVARS USAで修理し、先ほどの戦いではバーンガーンの代わりにスペリオンが出撃した。イマココ、ってことでいいかな」

「ハイ」

愛美はうなずいた。そこでウソをついても仕方がないのは、彼女もわかっている。

「てことはさ? ウチの超AIシナプスと融合した地球外生命体のサンプルが二ついて、それを搭載したVARSが異次元の敵と戦ってるってことだよね? それはさ」

愛美は嫌な予感に身をすくませた。

「最高のプレゼンの場ってことじゃないか!」

「たまたまバーンとスペリオンがVARSに融合しているだけです」

「解析は進んでいるんだろ?」

「オーバーテクノロジーだらけでさっぱりですよ」

「またまたぁ~。サンプル2体もいるんだから何とかしてよ」

長介は愛美の周りをグルグルと周りながら熱弁を振るった。

「彼らはサンプルじゃありません。私たち地球人に協力してくれている宇宙意識体です。支配を考えれば、どんなことになるか」

愛美の言葉に、長介は歩みを止めた。

「あのさ。じゃあ聞くけど、君らが湯水のように使ってる予算はどこから出てると思ってるの。C-Naの社員が稼いだお金なんだよ? うちの施設も、アメリカ支社の技術も使い放題使ってるんだから、還元してくれないかなあ。途中データでもスピンオフでもいいんだよ」

「セコッ……」

社会人にあるまじき本音が愛美の口から漏れた。

「な!? セコくないわ!」

「イヤ、セコいですよ」

愛美は長介を指さして言った。

「超AIシナプスは一歩間違えば人類の脅威になります。シンギュラリティに到達した、自意識を持つAIというのはそういうものです。自意識を持ったAIが何かを行なう時、私たち人類にはその意図さえ理解できない。AIがAIを開発するレベルに到達した時、私たちはテクノロジーの奴隷になってしまうかもしれない」

愛美はあえて、わかりきった説明をした。

「前回、超AIシナプスの単独起動を行なったのは、バーンが制御してくれるという信頼があったからです。それは御理解ください」

「そして彼らは予想外の合体を成し遂げた。バグではなく、AIそのものが自己進化を遂げたと定義すべきだ。そうではないかね?」

「……そうです。だからこそ」

愛美の言葉を長介は視線で遮った。

「動画サイトは見ただろう? バーンガーンとマッハスペリオンの戦いはネットの人気者だ。巨大化したVARSが兵器として運用され、防衛のために使われていると捉えられているのが現実だ。早晩、瞬兵くんや洋くんのプライバシーなどなくなるぞ」

「…………」

ロンロンが機先を制してみずから編集したスペリオンの動画をアップロードした理由はわかる。このまま放っておけば、瞬兵と洋の日常などは崩壊してしまうことだろう。

「だからこそ我々がイニシアチブを取れるうちに、各企業・政府に対して発表を行なわなければならないのが現実だ。言っておくが、各IT企業はとうに超AIシナプスの類似技術開発に手を染めている。うちがやらなくてもいずれどこかがやるぞ」

「バーンとスペリオンなしで、ですか?」

「技術というのはそういうものだ……なあ、芹沢隊長。君が軍事技術へのスピンオフを嫌っているのはわかっている。だが、君がやっている私設防衛行為は、結局のところ個人による武装であり、れっきとした戦争行為だということはわかっているんだろうね?」

「……それは、わかります」

そう。

敵が人間ではなく異種知性体だ、というだけのことで、VARSはどう転んでも準軍事組織だ。バーンガーンがその気になれば、東京を火の海に変えることだってできてしまう。

「そして戦争には金がかかる。莫大な金が。バーンガーンの補修部品、VARSのスタッフの人件費や燃料、それらを負担しているのはC-Naだ。そして、うちが手を引けば……」

「国家が前に出てくる」

「そうだ。私が庇っているから、警察庁も防衛省も目を瞑っていてくれるんだぜ。だが、〈モビィ・ディック〉だっけ? 空中戦艦まで出しちゃった以上、それもどこまで続くかわからない」

「国家は国家の内部に別の国家を欲しない。暴力装置としての軍隊はこれを独占すべきであり、防衛戦争においてはなおさらそうだ。そういうことですよね?」

「そうだ。我々は幼児向きのスーパーロボットアニメを戦ってるわけじゃない。これは現実だ。君は何かを選ばなくちゃいけない。C-Naの保護を離れたところに、技術者の理想はないと思うよ」

「……わかっています。解析は進めます。もう少し待っていただけませんか」

「頼むよ。私だって突然宇宙技術を市場に流して混乱を招きたいわけじゃない。ウィン・ウィンの関係ってやつを模索するのが、ビジネスパーソンの仕事だからね」

「……信じてますよ」

それは愛美の本音だった。

* * *

セルツ・バッハは眠りの中にいた。

スペリオンの復活に伴う負傷は、彼に取っても予測の外にあった。グランダークの居城に据え付けられた半透明のカプセル、その中に満たされた薬液に身をひたして、セルツはその身を休めていた。

そのセルツの顔を、愉快そうに眺めている影がある。

ガストである。

醜悪を司るガストにとって、完璧を絵に描いたような存在であるセルツ・バッハがこのように敗北し、傷ついた姿はいかにも“醜悪”で、彼の矮小な魂を喜ばせるものであった。

「いいね……こういうのはイイ……こうでなくちゃね……」

ガストにとっては自軍の敗北ですら歓びであった。

部屋を、凜とした声が破る。

「ガスト? 何をしている!! どうやってこの部屋に!?」

カルラであった。

カルラは父をガストの醜怪な視線がなめ回すことを許せず、ガストとセルツの間に割って入った。

が、ガストはカルラなど目に入らぬように、眠るセルツに向かい、こう言ったものである。

「オマエ、なんであんなガキに取り憑いてたんだ?」

「?」

カルラは、一瞬虚を突かれた。

「グランダーク様の指示だろう?」

と答えたものの、実のところカルラにも確信はない。セルツがあのような動きをしたからには、グランダークの意志であろう、と推測しただけだ。

「オマエ? 知らなかったろ?」

ガストは初めてカルラに気が付いたように、首を伸ばして、カルラを覗き込んだ。

「……!」

「“ギルティ”はセルツ・バッハなのか? それともサカシタ・ヒロの意識なのか? もし“ギルティ”がセルツと違うなら、セルツの人格もまた“ギルティ”に乗っ取られていた可能性もあるわなあ……」

ガストはカルラの前でぺろぺろと舌を動かした。

「ガスト……父上のことを愚弄するなよ」

「お前にはわからんよなあ……」

腐汁を垂れ流しながら、ガストは部屋を後にした。残されたのは、緑色の染みと悪臭だ。

「取り憑かれたヤツに聞いてみるかな? 取り憑いたやつかな? グヘヘッ……何かしらはわかるだろうなあ? 興味深いことがなぁ……」

(ガストは何を言いたいのだ……?)

残されたカルラは、額を抑えた。

あの頭痛はまだ続いていた。

「ギルティ……いや、サカシタ・ヒロ……次は必ず……」

苦悶するカルラの後ろで、セルツの瞳が妖しく紅く揺らめいた。

* * *

海浜小学校校門前。

ベージュの中折れ帽にチェックのジャケット、チノパンに腹巻。下町あたりにいそうな風体の男。

「わたぁ~しわぁ~♪ ひ・み・つ? ひみつたんていぃ~♪」

自作の得体の知れない唄を歌いながら、男はメタルラウンド型の小さいサングラスの奥に小さな瞳を光らせた。口にはタバコ……ではなく、棒付キャンディを咥えている。

「前回の青いロボット、そして、赤いロボット……どちらも、この学校に出現した」

ほくそえみながら、学校を見回す。

その時である。

「ぐへへっ……」

どこからか、不気味な笑い声が聞こえたのである。

「ん~!?」

辺りを見回すひみつ探偵。

「グヘッ、ぐへっ……ここにいるんじゃろぉ、ギルティ?」

彼の視線の先には、黒い歪みがあった。

ガストである。

が、幽体の形を取っているガストは、ひみつ探偵には半透明な黒い染みのようなものにしか見えない。もっとも、常人である彼がガストを完全に目撃すれば狂気は免れなかったであろうから、それは幸せなことであったのだが。

「臭う……臭うぞ……ギルティ……」

黒い染みは、異臭を残して学校の中へと消えた。

「あ、あれは……」

その姿を見逃すひみつ探偵ではない。

彼の灰色の脳細胞がそう告げていた。

「ピコピコピコぴーーん♪ 悪の組織は間違いなくこの学校に関係アリ! そうに! ちがいナーーい!」

それは無数の誤解と錯誤の結果であったのだが、ある種の真実に近づいているものではあった。

しかし、その時。

「センセー! 変な人! 変質者がいます!」

そう、現代の学校というものは昭和の時代のように出入り自由な空間ではない。変質者がウロウロしていれば、サスマタを装備した教師が飛び出してくる場所なのである。

「変質者!? どこだ!」

慌てて逃げ出すひみつ探偵。だが、その眼はまだ、あの歪みを追っていた。

(屋上……とな?)

* * *

その屋上にいたのは、洋とスペリオンだった。スペリオンの鋭敏なセンサーが、ガストの出現に伴う空間の湾曲を感じとったのだ。

「ガストだな?」

洋は油断なくマッハトリガーを構えるとそう言った。

昨日のカルラに続き、懲りもせずやってくるものだ。

バーンの修復はまだ終わっていない。ここは、彼とスペリオンが命を賭けるべき舞台だった。

「ぐへぐへ、お出迎えご苦労…ていうのか? こういうの?」

その声に答えて、緑色の肉塊が空間から現出し、嫌な音と臭いを立てた。

「イヤイヤ、今日は戦いに来たわけぢゃないんだわ」

構える洋をたしなめるように、ガストは両手を振って否定した。

「?」

「おまいら、知ってるんじゃろ? セルツがオマイラに憑いたワケ?」

ギョロリ、と眼球をカメレオンのように回すガスト。

「いま、アイツはおまいらの攻撃でくたばってて、ゴボゴボいってるワケだけどよ……絶望の化身のアイツが、希望のおまいらに取り憑いたのは、なんでや?」

「…………

二人は、答えなかった。

「まぁた、シカトかい!? まぁ、ええわ…」

ガストはまたギョロリと辺りを見回した。

「ぎゃ~~ハッハ!…まぁ、そんなこと知ってても!教えんわな~」

ガストは突然、狂ったように頭をボリボリとかいた。

「……そろそろや……」

ガストは天を仰いでゆっくり言った。声にすら腐臭が漂っていた。

「オデはええけど、コイツは許してくれんよなぁ」

ガストは不気味につぶやいて、背景に溶けてゆく。

「!!」

刃が虚空を斬った。洋が飛び退かねば、空間ごと切り裂かれていたことだろう。

「ギルティ! いや、サカシタ・ヒロ! 覚悟!」

「ステラか!」

洋はあえて、聖勇者としての名でカルラのことを呼んだ。

同時にマッハトリガーを展開し、スペリオンを巨大化させ、その背中に乗り込む。

学校を巻き込むことは避けねばならなかった。

雲の上に出る。

カルラは着いてきていた。律儀なことだ。

「ステラ! 思い出せ! 君はセルツに騙されているんだ!」

バード形態を取ったスペリオンが叫ぶ。

「セルツ様は、私の父親だ! セルツ様は私に命を与えてくださった…」

「それはセルツがキミに植え付けた記憶だ!」

「うるさい! そんな戯言!」

カルラは翼をはためかせた。すると、その黒い羽根がナイフとなり、ヒロを襲い、その頬を傷つける。

「キミはグランダークの手先なんかじゃない!」

洋は頬の血を拭おうともせず、続けた。

自分がそうであったように、ステラが心を操られているのなら。彼女もまた、救わねばならなかった。

希望の聖勇者だからではない。人間、坂下洋として、それがしなければならないことだった。

それは、スペリオンも同じである。

「聖勇者(オレ)の声が聞こえているだろ? それが、キミが聖勇者である証拠だ!」

「うるさい! そんなものは聞こえていない! ウソをつくな!!」

「キミは純真を司る聖勇者ステラだ!」

「ちがう……! 私は、グランダーク様に作られた、セルツ様の娘……嫉妬と羨望の堕天使カルラだ!」

絞り出すような声と共に、カルラの瞳がセルツと同じ緋色に光る。

「お父様が私を騙すはずなどない!」

そう叫ぶと、カルラは不安定な軌道を描き、飛び去っていった。

* * *

「ステラ……なるほど、ほほん、そういうことかい?」

屋上の闇から染みだしたガストは、空を見上げてにたりと笑った。

「グランダーク様がカルラを突然幹部に据えたのは、あいつが聖勇者だったからじゃ……そうすると、セルツ・バッハがあの小僧を取り込んでいたのは……ははぁん、わかっちゃったかもしれへんどぉ」

ガストは満足げに顎を撫で、闇の中へと消えて行った。

その光景を見ていた者は、誰もいない。

ガストはそう思い込んでいた。

が、違う。

「な、なんちゅーこっちゃ? バケモン!?」

ひみつ探偵である。

どこから忍び込んだのか、ひみつ探偵はその一部始終を目撃していた。

「じゃ、じゃああの紅いロボットと、バケモンは、仲間なのか?」

果てしなく正解から遠い推理を披露しながら、慌ててひみつ探偵は学校から逃げ出していた。

愛と正義のひみつ探偵……果たして次の登場はいつか? コレで終わりか?